168元听人讲PPT?上海白领兴起反叛式社交

摘要:难得到了周末,你不去逛街、不在家里睡觉,而是花钱买张票,跑去给一群陌生人讲 PPT。

这活动叫“乱讲PPT”。听名字让人困惑:下了班还要讲PPT吗?但它正从上海的陆家嘴到北京的五道口,在班味浓厚的大城市蔓延,成了都市白领的新流行。

活动规则很简单:上台那刻,你才看到要讲的 PPT内容。题目天马行空——比如“怎样把豆汁卖给三体人”“草原牛马与城市牛马的区别”“为你老板策划一场葬礼”。如果你要赢得最多掌声,还得一本正经地带着逻辑输出。

和其他“搭子”活动一样,它安放着都市青年的现代性孤独,而无论是组织者还是参与者,都不约而同地提到一个词:反叛。

“工作带来很大的压力,你需要一种方式来释放。”一位冠军选手如此说道。

文|周航

编辑|王珊瑚

台上五分钟,台下十年功

周六的晚上,上海陆家嘴的洋房,窗外是耀眼的摩天大楼群,屋里坐着几十个二三十岁的年轻人——他们花了168元抢票进来,只为看别人亲自上台去讲PPT,一本正经地胡说八道。

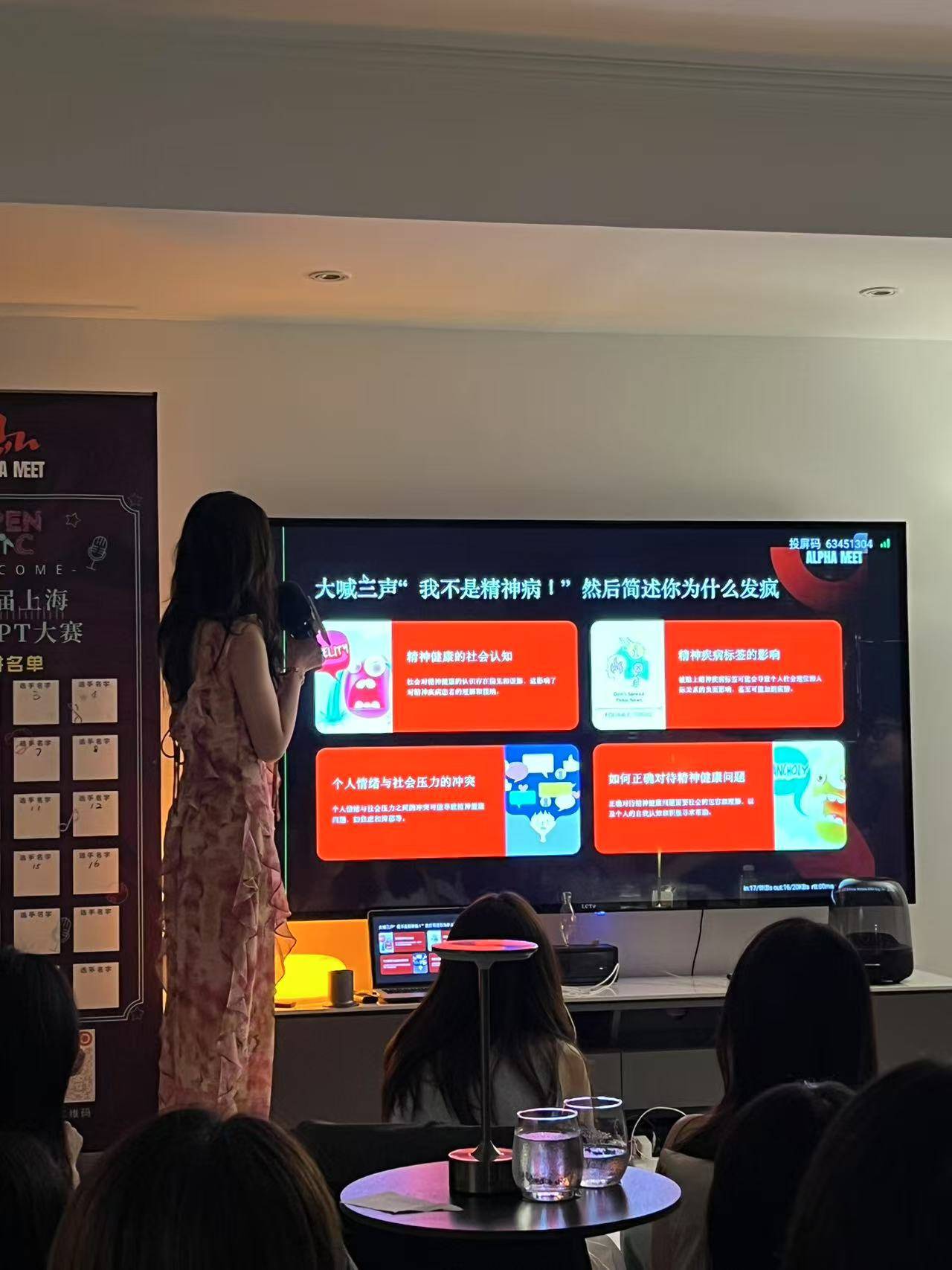

26岁的莫莫就是选手之一。这天她抽到的题目——第一步:大喊三声“我不是精神病”;第二步:简述你为什么发疯。活动组织者解释,题目主打冲突感,“PPT是办公软件,但是大家用来发疯”“明明要发疯,还要喊我没有病”。

莫莫也第一次看到内容,以至于她需要先花十多秒去看PPT正文:“社会对精神健康的认知存在偏见和误解,这影响了对精神疾病患者的理解和接纳”。

这是一段用AI跑出来的段落,和当天的年轻人比,看起来AI的精神状态要稳定得多。

莫莫大脑迅速转动,瞬间找到了“市场空白”。有“不足”,就有市场;有市场,就需要她这样的专业人才。

展开全文

于是,这位知名国际美妆公司的市场部员工,过了一把老板瘾。她戏仿互联网流行句式,“girls help girls”“boys help boys”,提出新公司口号是,“精神病 help(帮助) 精神病”——底下的观众奉献出笑声。

如果暂且忽视题目对特殊人群的冒犯,你不得不佩服莫莫临场反应,她一身碎花长裙、妆容精致,站在大屏幕投放的PPT前,台风稳健得像真在发布一款重磅产品。不带任何停顿,她指着窗外的摩天大楼,铺开一整套完整的营销方案——

“马上大家就看到这一片,什么外滩、东方明珠,都会有我们的ooh,就是我们的(户外)广告。”

“我们会在小红书铺天盖地发我们的social poster(社交海报),我们会找很多精神病用户,在我们的精神病院里拍ootd(今日穿搭)。”

“我们这个产品就是打造一个精神病社区,人人都可以做五分钟精神病”。

台下爆出尖锐笑声。

和莫莫一样,选手主要是白领群体,这场比赛的亚军,和莫莫还有个共同特点,“都来自最卷的公司”。亚军选手刚从一家知名互联网电商公司裸辞。莫莫说,“(我们)就是到哪里都要卷”。

作为冠军选手,莫莫谦逊地表示,这天表演主要归功于日常积累。工作里她就是要制定各种市场方案的甲方。至于PPT,她再熟悉不过了。和领导汇报,和同事对接,和合作方沟通,但凡说点什么都离不开它。她一天可以做两个PPT,或者两天做三个,“就相当于你们的word”。

尽管硕士毕业工作才两年多,但莫莫已经是个资深的PPT专家了。她说,把PPT做好、讲好,确实能更高效传递信息。她现在有一套如何讲好PPT的方法论:第一,你要明白听的人是谁;第二,你要知道他们最关心的事;第三,你要知道你讲PPT要达成什么目的。“这个是讲PPT最重要的三点”。

如果另外再补充一点,适时互动也必不可少。就像在比赛里,她很自然地就把话筒递给观众,让他们大喊“我不是精神病”。

七月的一个周六晚上,这场“乱讲PPT大赛”持续了两个多小时。在一系列诸如“孙悟空应该如何做好向上管理”“我在约会软件做田野调查”“如何用科学解释我不想上班”这样的话题讲解后,最后大家投票,莫莫众望所归,夺得冠军,奖品是后面比赛的门票,价值168元。

比赛结束已经深夜,莫莫还在兴头上,发了一条帖子庆祝夺冠:

“我要感谢我的公司,是你们让我保持每天几十页PPT的超强输出效率。今天我获得这个奖,靠的是我几十年如一日的PPT纺织!这是真正的台上五分钟,台下十年功!”

莫莫在比赛现场。讲述者供图

PPT冠军的自我修养

这个夏天,乱讲PPT活动从上海出发,扩散到许多城市。北京五道口一栋5A级写字楼,一场乱讲PPT比赛来了一百多号人。

当天令人印象深刻的场景大多来自于反差——无论PPT内容多荒诞,优秀的选手们真的像在工作。不止一个人是穿着正装来的。

比如,当天冠军选手Hank抽到的题目是,老北京豆汁出海项目策划,目标是卖给三体人。

尽管Hank已经不记得《三体》的内容了,但站在台上,他始终昂首挺胸,淡定自如,表情亲切,手不停在空中挥舞。PPT里有张图表,折线一路上扬,他现场讲解,“我们发现,离地球越远,对豆汁的喜欢程度越高,这个东西真的是,好事不出门,臭味传千里”。

赛后,作为冠军选手,Hank分享了和上海冠军莫莫几乎一样的经验,讲PPT的状态很重要,“你要相信你讲的那个东西”。

自信心是在一次又一次讲PPT中练出来的。30岁的Hank做咨询,一个“把客户没时间整理的信息包装好,再按小时卖回去”的行业,讲PPT也是他的日常,如今即使面对三五百人,也一点都不带紧张的。

事实上,工作中也有这样的时刻,老板不在,Hank临场就要替他去讲PPT,Hank自己都不知道下一页内容。但不能显示出慌张,要凭着专业积累,不断自信地输出。

Hank说,行业里也不乏大佬,即使自己不那么相信的内容,但说出来也让人信服。他还是没那个出众的本事,“我更相信它是对的,才能把它讲得更好。”

前不久,Hank才离开加班时感到心脏疼的知名公司,跳槽到一家NGO工作,重新有了自由支配的周末。平常他就喜欢相声、脱口秀,也参加过这类活动,但觉得太费精力,乱讲PPT就不需要任何准备。上届他就是冠军,主办方发来邀请,他也很乐于再次加入。他喜欢带给人笑声的感觉。

相比之下,上海冠军莫莫还深受PPT的折磨。尤其当公司全球CEO要来华巡视,那份汇报PPT就要花掉她和同事一个月时间,哪怕他们只承担了其中几页。

光有内容不够,PPT还要做得像杂志一样精美。左右、上下,来回调整格式,找各种精美的背景图片,“这就是美妆公司对美的要求”。

工作忙碌的时刻,周末她也压根不会有空参加这样的活动。每天晚上回家9点多了,吃完饭、洗完澡,还要不断回复工作消息到12点多。那之后时间才属于她自己,有时报复性熬夜,玩手机到3点多。

长久地编织PPT让这个年轻的女孩都感觉腰疼。一天,骑电动车回家的时候,她突然很悲伤,自己居然在为一张好看的PPT而牺牲个人健康。

但无论内心感受如何,第二天起床,到了公司,仍然要画上美美的妆容,显得精神抖擞。在公司,表现出疲惫也是不职业的表现,“就代表你已经被工作压得疲惫不堪,以至于无法照顾自己的生活,这就是你能力不足的一种表现。”

当工作填满时间,她得到的回报是在晋升中跑在同龄人前面。而她则用各种消费来抚慰自己,一个人点三四个菜,或者一份百多块的小龙虾,“吃辣吃到丧心病狂”,买各种盲盒、玩偶。当然也包括,花168元来参加这样一场乱讲PPT比赛。

莫莫住在浦西,来回打车还花了一百多,到了现场,看着窗外的上海三件套,这座城市最高的三栋楼,她自己都觉得荒谬:“好像珍妮纺纱厂的工人,下了班还自己找地儿接着纺纱。”

不过,她还是收获到了她想要的氛围。那些掌声和欢笑。活动结束,还有好些女生加她微信,夸赞她厉害、讲得有趣。

“工作带来很大的压力,你需要一种方式来释放,”她说,“我觉得这就是一种反叛。”

乱讲PPT比赛现场。讲述者供图

做PPT停不下来了

这项活动起源于德国,又叫“PPT卡拉OK大赛”,参与者需对完全陌生的PPT进行即兴演讲。早年就有人在微博上介绍它,语气里带着惊悚——“这一定是工作狂发明的。”

28岁的纯洁是上海比赛的策划人。第一届试着办一办,结果在社交媒体上火得超出她的预期——几十张票一放出来,几分钟就被抢光。原本只打算周末开场,后来为了满足观众,工作日晚上也加场,一个月内连开9场。

有些讽刺的是,纯洁自己做代购、做电商,毕业后其实没怎么上过班。

但今年,她发现人还是离不开工作。家里人会不断催促。出国玩办签证还要工作证明。看个牙,医生也建议先交个五险一金。她就这样加入了这家专门组织年轻人社交活动的初创公司,“没想到一下子就成了顶梁柱。”

竞争无处不在。就连这么个活动,都很有卷起来的意思。在上海,就有好几个团队在开始办同样的活动,抢夺社交媒体的注意力。连办活动的场地合作方,也想自己做,但工作人员过来看完都觉得无聊,纯洁觉得这个活动偏文化性,“还是有一定门槛”。

观众里也不乏藏龙卧虎的。有次比赛,纯洁旁边坐着一个戴口罩的男士,她问什么行业,对方说做互联网的。后来她才知道,对方是一家知名游戏公司的老板,她觉得对方既是来放松的,“可能想要知道一些现在的年轻人在想什么。”

以前,纯洁没做过PPT,现在,她的生活差不多也被PPT淹没了。每次比赛,都要重新想各种新话题,天天忙到深夜,回家倒头就睡,“根本没有时间出去玩,就天天搞这PPT”。

也多亏了过去几年没怎么工作,她说自己还能不断制作PPT,“要是过去几年,每天都被现在这样消耗,可能也蓬勃不了多久了。”

如果要正经聊一聊这项活动的流行,大概离不开两个字:孤独。

一位身份标注为大学教师的博主,在参加完一场杭州的活动后,在社交媒体概括,“它满足了当下青年群体轻社交的需求”。

和这个观察匹配的是,在各个城市举办活动的,多是专门组织年轻人社交活动的公司。比如纯洁所在的公司,还会举办饭局、桌游、城市骑行等搭子活动。最初,她就是为了增加派对趣味,提出来玩乱讲PPT这个游戏。

在一个高度专业化、分工细密的现代社会,人们交流的内容切割得越来越窄。纯洁组织的场子里,来的人横跨各行各业。有人闲聊中提到,自己的朋友正在研究一种叫“马约拉纳费米”的粒子——“全世界只有两个实验室在做”。在纯洁看来,大城市里年轻人太孤独了,当大家抛下工作的标签,没有利益驱使,纯粹因为好玩聚在一起,交流起来也就没有负担,但也只能是轻社交,“浅浅认识一下”。

莫莫到上海两年多,隔阂感已深入生活。

首先,你没法指望和同事交心。在一个充满竞争的专业职场环境中,她说,“你的生存法则就是不要跟同事做朋友。”

她的朋友圈,多来自其他不同行业的大厂。其中一个,去到一家知名电商公司后,有段时间每天发20多条消息,全是语音,全在吐槽工作。她告诉朋友,她也承载不了这样的情绪。她自己下了班,也只是希望有一些微笑的快乐,更别说共情其他人工作的痛苦了。

在这座城市,她认识的朋友更多只是“搭子”——吃饭搭子、看展搭子、玩真人CS搭子。大家能共享片刻的热闹,却没法分担彼此的痛苦。

前段时间,她去看牙,因为工作太忙,随便找了公司附近的。花了七千,结果一直发炎。当她要去维权的时候,她意识到自己在上海,没有任何一个人可以陪她一块去。最后还是用钱解决了问题,她在闲鱼上,花350元买下一个花臂大哥的两个小时,对方顺利帮她要到了赔偿。

这个在985高校考研拿到第一名的女孩,很清晰地认识到这一切都很可悲。但转念又想,如果职场拼搏不可避免,至少自己还有赚到的钱来缓冲生活的坑洼。

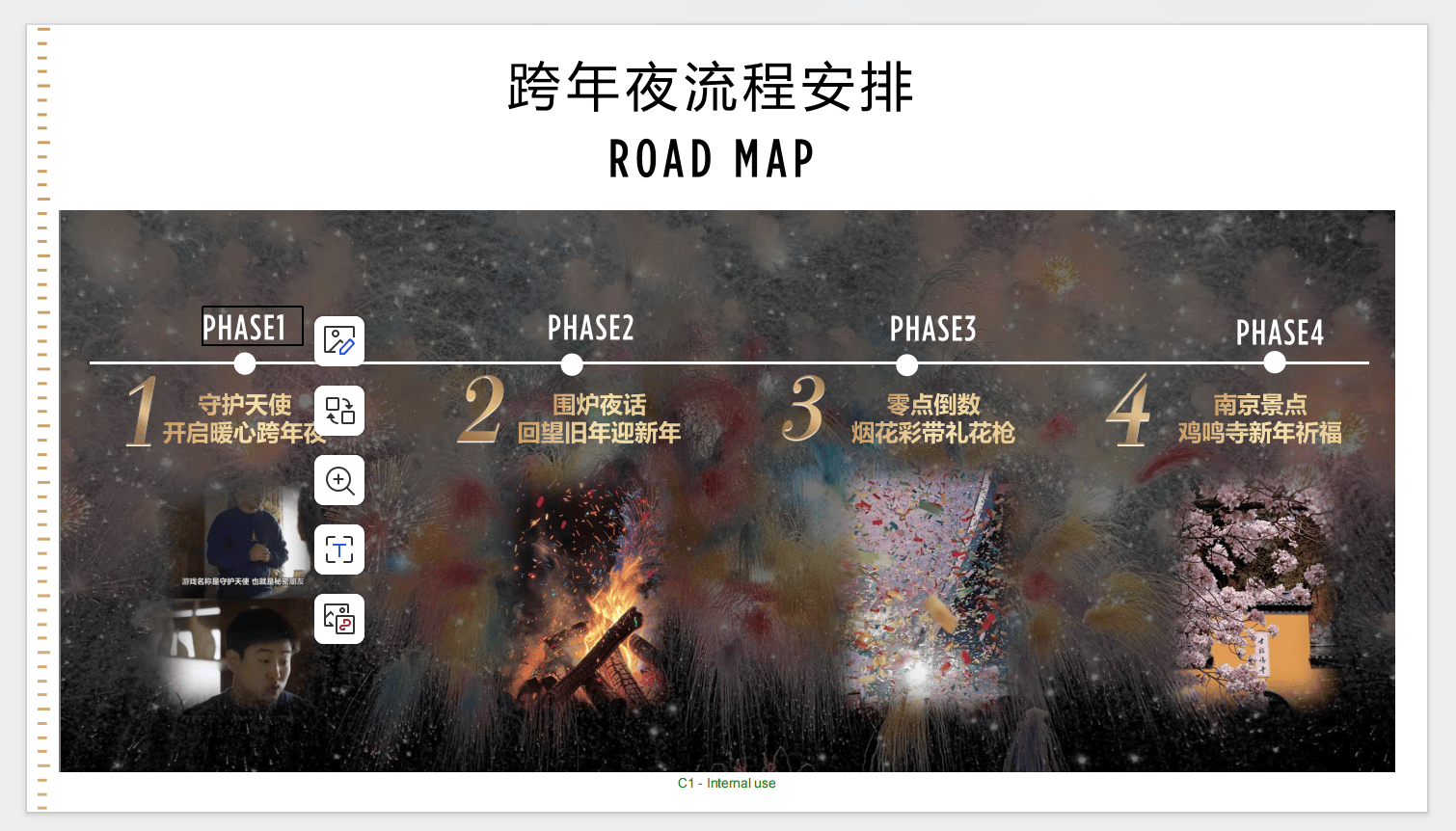

去年跨年,她和朋友一起去南京,依旧是大学里认识的那些朋友。她为旅途规划还专门做了一份PPT,把每个人头像抠出来,聚合在一起。这样一份精美的PPT,她现在只需要30分钟就能搞定,而工作做的PPT,“要比这个好看十倍”。

“我已经被PPT驯化了”,她自嘲,也反问,“你不觉得PPT也是人类发明出来自我折磨的东西吗?”

莫莫为旅行做的PPT。讲述者供图

评论